Beitrag von Dagmar Engfer

Als Beraterin begleite ich Einzelpersonen und Gruppen, wenn sie Studiengänge koordinieren oder Projekte leiten. Dabei erlebe ich ihr hohes Bedürfnis, die komplexen Systeme von Hochschulen zu verstehen, um sich wirksam darin zu bewegen. In den Gesprächen zeigen sich Machttopografien, Entscheidungswege, Vernetzungen sowie die eigene Verortung und erlebte Verstrickungen, die im (Gruppen-)Coaching in Bildern skizziert werden.

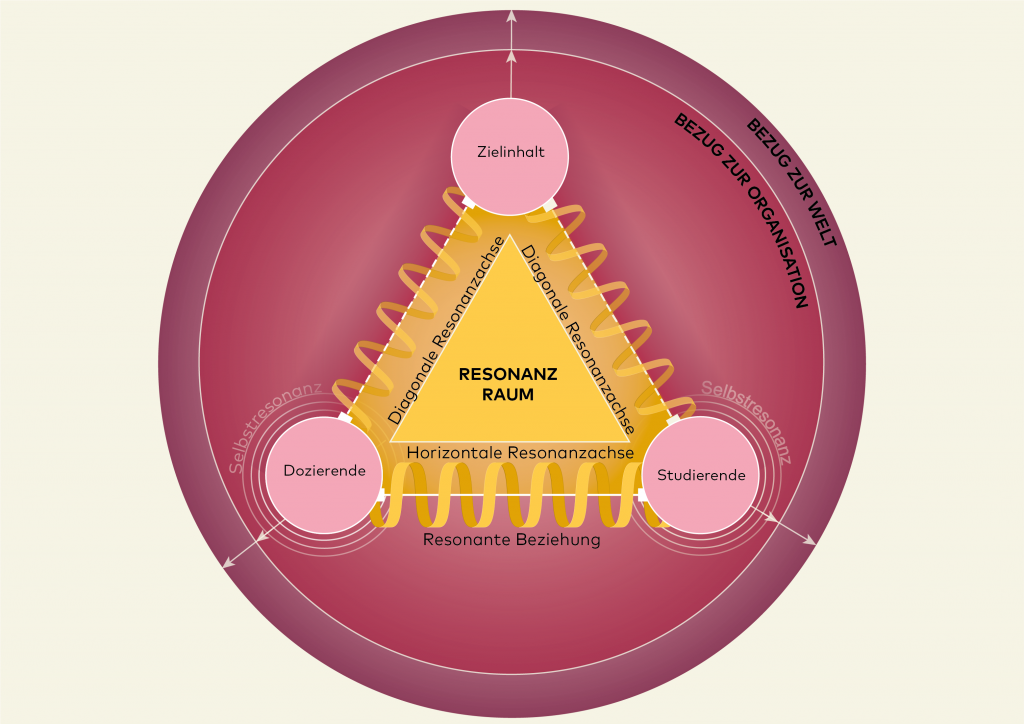

Solche Landkarten der Macht illustrieren, wie Entscheidungsprozesse funktionieren und verdeutlichen Grenzen der Mitgestaltung (Abb.1). Jedoch erkennen wir darin auch mögliche Freiräume, offene Türen, nutzbare Lücken und durchlässige Grenzen. Personen in lateralen Führungsfunktionen bewegen sich zwischen Personen und System. Ihre Frage ist, wie sie sich darin bewegen können.

Als laterale Führungskraft ist zentral, sich professionell und organisational im Arbeitssystem Hochschule zu verorten. Dies erlaubt, Entscheidungsprozesse nicht nur nachzuvollziehen, sondern aktiv mitzugestalten. Es geht darum, die persönliche Funktion als Akteur:in zu erkennen, zu verstehen und eigene Wirksamkeit zu erleben.

Beispiele von Landkarten der Macht

Vorliegender Beitrag fokussiert das Handeln einzelner Personen, die eine Entscheidungsfunktion neben der hierarchischen Linie innehaben.

- Wie kann mit gesetzten Regeln umgegangen werden?

- Wie weit sind Rahmen (un)verrückbar?

- Wo gibt es Spielräume?

- Wie verhandelbar sind Grenzen?

- Wie kann Mensch sich in einer lateralen Führungsfunktion bewegen?

- Wie werden Stakeholder wirksam genutzt?

Sich bewegen in Entscheidungsprozessen

Die obenstehende Abbildung 1 und die untenstehende Abbildung 2 verdeutlichen, dass Studiengangs- oder Projektleiter:innen als Basis für wirksame (Entscheidungs-)Bewegungen die Funktionsweise der eigenen Organisation kennen müssen, wo sie sich darin sehen und in welche Richtungen sie sich bewegen.

Betrachten wir die Bilder etwas genauer: Vielfältige Bewegungen zeigen sich in beiden Skizzen vorwiegend lateral. Nach oben hin erscheinen sie punktuell und zielgerichtet. Zart angedeutet sind diejenigen Bewegungen, die einen gesetzten Rahmen durchbrechen resp. Lücken im Rahmen nutzen.

Abbildung 1 zeigt dreidimensional einen klaren Rahmen, der aus einer dicken und kompakten Grenze nach oben besteht. Offenbar scheint eine Bewegung dahin kaum möglich. Dennoch weist dieses Dach kleine Lücken auf und es lässt sich ein schmaler Durchgang in der Mitte erkennen, eine Bewegung sogar durch die Decke hindurch. Dies deutet darauf hin, dass durchaus Spielraum zu bewusst ausgewählten zentralen Stakeholdern genutzt wird.

Auch beim zweiten Bild (Abb. 2) erkennen wir Bewegungen, die über den Rahmen der Organisation zu politisch wichtigen Partner:innen hinausgehen. Interessant in diesem Bild ist, dass mehrere externe Stakeholder als Vernetzungspartner:innen genutzt werden.

Vernetzungen in alle Richtungen sind zentral für Koordinierende eines Graduiertenprogramms.

Wie sehen solche Bewegungen für die Koordinatorin eines Graduiertenprogramms aus? Die Vernetzungen in alle Richtungen sind zentral, um das Programm zu gestalten. Dennoch ist es nur eingeschränkt möglich, mit den Führungsebenen zusammenzuarbeiten. Die Koordinatorin erlebt intransparente und unklare Personal- und Budgetentscheide als herausfordernd. Sie wird kaum in solche Entscheidungsprozesse einbezogen, obwohl diese für ihre Arbeit ausnehmend relevant sind. Die Koordinatorin nimmt dies als Einschränkung ihres Handlungsspielraums und mangelnde Wertschätzung wahr. Um dieser Schwierigkeit zu begegnen, vernetzt sich die Koordinatorin mit Partner:innen ausserhalb des eigenen Arbeitssystems und ausserhalb der Organisation. Dabei holt sie sich Unterstützung für strategische Vorgehensweisen und erlangt so weitere Bewegungsmöglichkeiten.

Die Koordinatorin wirkt in ihrer Funktion proaktiv. Einerseits kennt sie die «Spielregeln», die Machtverhältnisse und Entscheidungsprozesse. Andererseits bleibt sie, selbst bei schmerzlich erlebten Grenzsetzungen, aktiv und bewegt sich auf alternativen Wegen, um auf Entscheide einzuwirken. Sie steigt in Verhandlungsprozesse ein, nutzt ihren Spielraum und bringt beharrlich ihre Interessen ein. Bildlich gesprochen fliegt sie manchmal unerwartet durchs Kamin hinein, anstatt die Treppe ins Haus zu nehmen. Das mag irritieren, doch führt zuweilen zum Erfolg. Sie benennt diesen Weg selbst als risikoreich und fliegt ihn nur, weil sie sich von der direkten Vorgesetzten aufgrund des guten Vertrauensverhältnisses getragen fühlt.

Ein zweites Beispiel zeigt weitere Bewegungsmöglichkeiten. Ein Studiengangsleiter überprüft mit seinem Dozierendenteam einen Studiengang, um eine aufbauende Passung desselben zu erreichen. Kernfragen hierbei sind: Wie lässt sich im Team die Qualität sichern und entwickeln? Wie werden Entscheidungen mit dem Team gemeinsam gefällt? Wie viel Partizipation ist erwünscht? Was entscheidet die Studiengangsleitung selbst?

Der Studiengangsleiter erhält die Zustimmung von seinem Vorgesetzten für das geplante Projekt. Er entwickelt einen Vorgehensplan, den er dem Team vorstellt. Dabei realisiert er, dass eine tragfähige Lösung nur möglich ist, wenn er das Team von Anfang an in den Prozess mit einbezieht und den Prozess moderiert. Dabei kommt ihm das Drei-Schritte-Modell von Ch. Böckelmann (2022) zugute.

Kurz bevor er diesen Prozess neu lanciert, wird ihm die Linienführung für das Team übertragen. Dies verändert seine Perspektive. Mit dem Ziel einer tragfähigen Lösung verlangsamt er den Prozess und geht iterativ unter Einbezug der Expertise der Dozierenden vor. Zentral bleibt die Frage, was und wann er in seiner Leitungsfunktion entscheidet, um den Prozess zielgerichtet und doch fliessend mäandrierend zu gestalten.

Die Aufgabe der Leitung besteht mehr darin, die Problem-, Ziel- und Strategieklärung zu moderieren und Klarheit in die Abläufe zu bringen.

Prozess beschleunigende und erleichternde Entscheide sollen von mir gefällt werden.

Das Team soll die Möglichkeit haben, mir zu ihrer Partizipation an Entscheidungsfindungsprozessen Rückmeldung zu geben.

(Samuel Hug, Bereichsleiter Pflege HF, ZAG, Projekt im Rahmen des CAS Führen in Projekten und Studiengängen an Hochschulen)

Anstehen, woanders einsteigen, abkürzen oder zu Fuss?

Entscheidungen werden meist in verschiedenen Alternativen angedacht: Stehe ich, wie am Skilift, in der Schlange an oder gehe ich zu Fuss in Richtung Bergstation oder suche ich eine Mitfahrgelegenheit zur Mittelstation, um dort zuzusteigen?

Zentral ist, wie sich Funktionstäger:innen zu Entscheidungsprozessen stellen.

Ist genug Energie vorhanden, um Spielräume auszuloten, gar zu erkämpfen?

Betrachte ich gesetzte Regeln als unverrückbar oder steige ich in eine Verhandlung ein?

Suche ich Bewegungen mit verschiedenen Stakeholdern und bilde Allianzen?

Allen gemeinsam ist eine Bewegung weg vom «lediglich machen oder ausführen» hin zu einem strategischen Vorgehen. Dabei werden Grenzen ausgelotet, Spielräume eröffnet und genutzt. Als Beraterin erlebe ich Menschen in solchen Funktionen als äusserst kreativ und proaktiv in ihren Arbeitsfeldern.

INFOBOX

Der CAS Führen in Projekten und Studiengängen an Hochschulen ermöglicht massgeschneidert und laufbahnbezogen die Entwicklung rollenspezifischer Kompetenzen in den Bereichen Führung, Management und Planung. Er richtet sich an Verantwortliche in Projekten, Studiengängen und Querschnittsfunktionen in Aus- und Weiterbildung an Fachhochschulen, Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, höheren Fachschulen und weiteren Bildungsinstitutionen. Die nächste Durchführung startet am 28. März 2023. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Zur Autorin

Dagmar Engfer ist Coach, Organisations-beraterin, Teamentwicklerin und Führungs- und Laufbahnberaterin BSO, stellvertretende Leiterin sowie Verantwortliche Beratung und Dozentin am Zentrum Hochschuldidaktik und -entwicklung der PH Zürich. Zudem ist sie Co-Leiterin des Lehrgangs CAS Führen in Projekten und Studiengängen an Hochschulen.