Früher standen Tugenden wie Disziplin, Fleiss, Respekt und Pflicht im Vordergrund, heute rücken in einer heterogenen Gesellschaft Werte wie Selbstbestimmung, Umweltverantwortung, Kreativität, Empathie, Solidarität, Toleranz und digitale Mündigkeit in den Fokus. Pädagogische Werte dienen weniger als festes Regelwerk, sondern als Orientierung und Kompass hin zu (zwischen)menschliche Qualitäten, welche als gelebte Prinzipien den schulischen Alltag formen. Besonders im Bereich „Leadership for Learning“ wird die Wichtigkeit von diskursiven Prozessen für eine gemeinsame Vorstellung von „guter Schule“ betont. Dies zeigt Niels Anderegg im Artikel „Werteentwicklung in der pädagogischen Schulführung“ in der aktuellen Ausgabe von #schuleverantworten auf.

Im internationalen Projekt „Leadership for Learning“ gingen Forschende der Frage nach, welchen Einfluss Führung auf das Lernen von Schüler:innen hat (Swafield & Macbeth, 2023) und ermittelten fünf Prinzipien von Leadership for Learning:

• Lernen im Fokus

• Förderliche Lernbedingungen

• Dialog

• Führung gemeinsam gestalten

• Gemeinsame Verantwortung (Swafield & MacBeath, 2023)

Nachfolgend wird exemplarisch ein Auszug aus dem Artikel zum Prinzip „Lernen im Fokus“ dargestellt. Dabei geht es darum, dass eine Fokussierung auf das Lernen diskursive Prozesse benötigt. Niels Anderegg beschreibt dies folgendermassen:

Das erste Prinzip, die klare Fokussierung der Schule und aller Tätigkeiten auf das Lernen, könnte im ersten Blick als Banalität abgetan werden. Es ist, so scheint es, selbstverständlich, dass die Schule sich auf das Lernen der Schüler:innen fokussiert. Auch andere Modelle, wie beispielsweise das „Schulentwicklungsrad“ (Brückel et al. 20023), stellen das Lernen der Schüler:innen in ihr Zentrum.

In der Diskussion über das Lernen der Schüler:innen stellt sich jedoch meistens heraus, dass sehr Unterschiedliches darunter verstanden werden kann. Ein gutes Beispiel dafür liefert die im Kanton Zürich zurzeit wieder intensiv geführte Debatte rund um die Frage von Inklusion. Trotz unterschiedlichen Standpunkten und Vorstellungen wie die Schule gestaltet werden soll, haben alle das gleiche Ziel: Das Lernen der Schüler:innen. Die Debatten haben auch damit zu tun, dass die Gestaltung von Inklusion höchst anspruchsvoll ist und nicht einfach hergestellt werden kann. Schulen, denen es gelingt, ein hohes Maß an Inklusion zu leben wie beispielsweise die Primus-Schule im Stadtteil Berg-Fidel in Münster, durchlaufen eine lange Entwicklungszeit und suchen für sich immer wieder gute Lösungen um der Diversität der Schüler:innen – und auch Mitarbeitenden – gerecht zu werden (Stähling, 2023).

Gerade deshalb beschränkt sich das Prinzip „Lernen im Fokus“ nicht nur auf das Lernen der Schüler:innen, sondern bezieht sowohl die Lehrkräfte und die Schulleitung als auch die ganze Organisation und das Bildungssystem mit ein. Eine Schule inklusiv zu gestalten, soll positive Auswirkungen auf das Lernen der Schüler:innen haben, benötigt gleichzeitig das Lernen aller Beteiligten. Schulentwicklungsprozesse sind von Lernen begleitete Suchbewegungen.

Eine Fokussierung auf das Lernen der Schüler:innen benötigt zwingend diskursive Prozesse. Erst in der Auseinandersetzung entstehen eine gemeinsame Vorstellung und damit auch gemeinsame Fokussierung. In der bereits erwähnten Primus-Schule in Münster wurde zu Beginn der Entwicklung hin zur Inklusion in einem Arbeitskreis die Frage nach der Grenzziehung diskutiert. In der Diskussion zeigte sich, dass es keine pädagogisch vertretbaren Kriterien gibt, Kinder aus dem Stadtteil nicht an der Schule aufzunehmen. So wendete sich die Diskussion weg vom Ausschließen hin zur Verteilung und damit zur Gestaltung von Inklusion und Pädagogik (Stähling, 2023, 223).

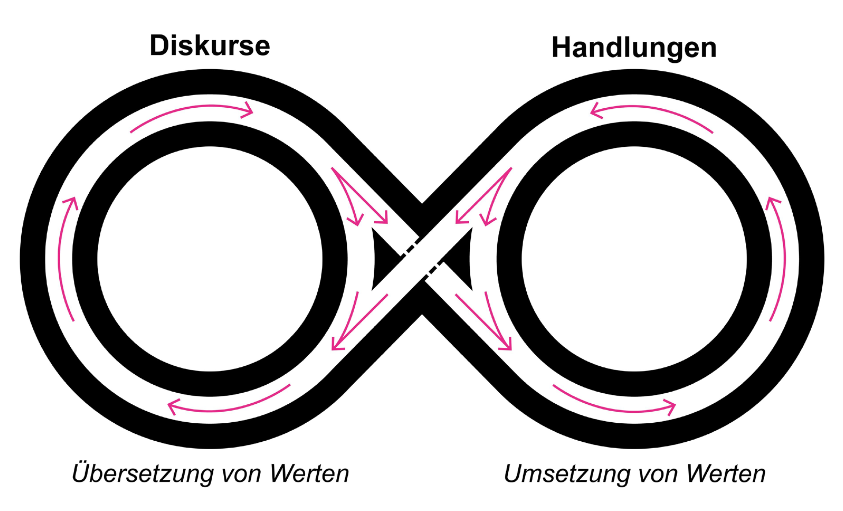

Solche diskursiven Prozesse werden im Modell des „Policy Enactment“ (Ball, Maguire & Braun, 2021) mit den Schritten „Übersetzung“ und „Umsetzung“ mit Handeln verbunden, welche manchmal mehrere Drehungen brauchen, und dienen als Orientierungsrahmen in der pädagogische Schulführung. Ausserdem ermöglichen sie das Sichtbarwerden von Werten.

Interessierte können den gesamten Artikel in der aktuellen Ausgabe #schuleverantworten nachlesen.

INFOBOX

#schuleverantworten ist ein Projekt der PH Niederösterreich und der PH Zürich. Die angebotenen kostenlosen Web-Dialoge und das Web-Journal sollen Ideen, Dialoge und Erfahrungen bieten, Impulse geben und zum Diskurs an und um Führungsverantwortung in der Schulwelt anregen. Die aktuelle Ausgabe widmet sich dem Thema WERTvolle Bildung. Interessierte können zudem zur Vertiefung am Dienstag, 21. Oktober 2025 von 14.30-16.00 Uhr den dazugehörigen Web-Dialog besuchen. Anmeldung ist unter folgendem Link.

Zu den Autor:innen

Niels Anderegg leitet das Zentrum Management und Leadership an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Teacher Leadership und gemeinschaftliche Schulführung, Leadership for Learning und die Professionalisierung von Führungspersonen von und in Schulen.

Stefanie Michel-Loher arbeitet im Zentrum Management und Leadership. Sie ist Studiengangs- und Lehrgangsleiterin im DAS Schulleitung und beschäftigt sich mit Fragen zu Führung, insbesondere bezüglich Educational Governance und Bildungsprozessen an Schulen.

Jasmin Kolb hat pädagogische Psychologie an der Universität Fribourg studiert und arbeitet im Zentrum Management und Leadership als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie beschäftigt sich vor allem mit wissenschaftlichen Evaluationen und der Weiterentwicklung der Schulleitungsausbildung.

Redaktion: Jasmin Kolb

Titelbild: Grafik PHZH